日本には、古来より独特な文字文化が存在します。

世界各国に類のない、言葉を古代の日本人は話していたと言われています。

漢字の入ってくる前の日本でもその原型として

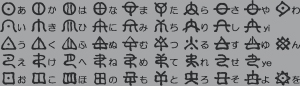

代表的なものに、神代文字(かみよもじ)があります。

神代から日本に伝わるという神代文字ですが、

神代文字についてはじめて言及したのは鎌倉時代の神道家の卜部兼方で兼方は『釈日本紀』(1301年以前成立)で、日本書紀の、神代に亀卜が存在したとの記述から、文字がなければ占いはできないとして、何らかの文字が神代に存在した可能性を示しています。

その神代文字もたくさんの種類があり、なかでも面白いのは、ヲシテ文字。

漢字以前の日本で、縄文時代から使用されていた文字で

「ホツマ文字」と言う言い方も、おこなわれていましたが、他にもっと尊い『フトマニ』『ミカサフミ』もあります。

文献として、五七調で、12000行余りが、発見されています。

まるで、天気記号のようですが、れっきとした文字。

5母音で今のひらがなに通じるのは、ヤマトコトバの原点であり、そのほかの、神代文字とはまた異型。

※ 神代文字は 8母音。

文字を深めると、どんどんおもしろくなります。

秋の夜長は、文字ルーツをたどるのも楽しいかも。